DTMを始めたい、または始めたばかりの方なら、「どうやって曲を作ればいいの?」「何から始めればいいの?」といった疑問を持っているかもしれません。

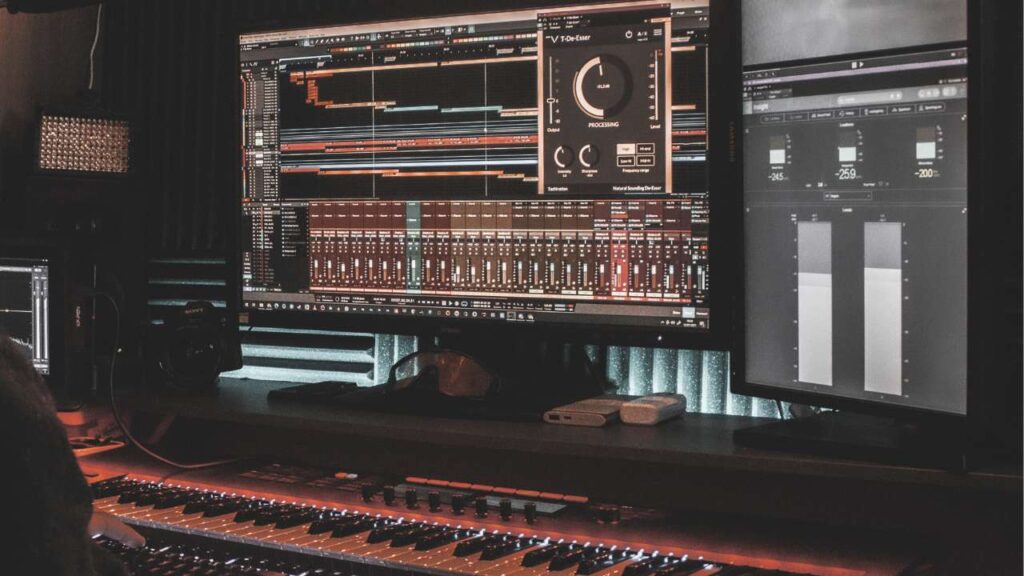

DTM(デスクトップミュージック)は、パソコンを使って音楽を制作する方法として人気を集めていますが、初心者にとっては敷居が高く感じられることもありますよね。

楽器の演奏経験がない方や、音楽理論に詳しくない方でも、実は簡単に始められるのがDTMの魅力です。しかし、具体的にどう始めればいいのか、どんな機材が必要なのか、最初の一曲をどうやって作ればいいのかなど、疑問は尽きないでしょう。

この記事では、DTM初心者の方に向けて、必要な機材や基本的な始め方、そして最初の一曲を作るためのコツや練習方法をご紹介します。

さらに、DTMを始めるにあたって押さえておきたい重要なポイントもピックアップしていますので、ぜひ最後までお読みください!

Contents

DTMを始めるために必要なもの

DTM(デスクトップミュージック)を始めるためには、いくつかの重要なアイテムが必要です。これらのアイテムは、音楽制作の基盤となるものですので、慎重に選ぶことが大切です。ここでは、DTMを始める上で必要不可欠なものから、あると便利なものまでを詳しく解説していきます。

CPUやメモリを重視したパソコンを選ぼう

DTMの心臓部とも言えるのがパソコンです。音楽制作には高い処理能力が要求されるため、CPUとメモリの性能が重要になります。私が最初にDTMを始めたとき、古いノートパソコンを使っていたのですが、複数のトラックを同時に再生しようとすると、音が途切れたり、処理が遅くなったりして大変苦労しました。

最近のノートパソコンはスペックが高いものが多いので、必ずしもデスクトップパソコンではなくてもOKです。

長期的な目線で見て理想的なスペックとしては、12世代以降のIntel Core i7以上またはAMD Ryzen 7以上のCPU、32GB以上のメモリ (RAM) を搭載したものがおすすめです。

もちろん、Macユーザーの方であればMacbookやiMac等でもOKです。特にM1チップ以降のものをおすすめします。

また、ハードディスクではなく、必ずSSDを搭載しているものを選んでください。ソフトの起動や音源の読み込みが格段に速くなります。

他にもGPUなどの選択肢もありますが、音楽制作において現状ではグラフィック処理は影響しないため、気にしなくてOKです。

代表的なDAW(Digital Audio Workstation)ソフト

DAWソフトは、DTMの中核を成すソフトウェアです。音楽の録音、編集、ミキシング、マスタリングなど、音楽制作に必要なほぼすべての作業をこのソフト上で行います。代表的なDAWソフトには以下のようなものがあります。

- Studio One: 初心者におすすめのDAWソフトの1つです。直感的なインターフェースと充実した機能を持ち、初めて触る方でも操作が比較的簡単です。

- Cubase: プロの音楽制作現場でも広く使われている老舗のDAWソフトです。機能が豊富で、あらゆるジャンルの音楽制作に対応できます。

- Pro Tools: 音楽業界やレコーディングスタジオのスタンダードとも言えるDAWソフトです。特にレコーディングやミキシングに強みを持っています。

- Logic Pro: Mac OSユーザーにおすすめのDAWソフトです。Apple社製なので、MacとのAPI連携が強く、安定性が高いのが特徴です。初心者にも使いやすいインターフェースを持っています。

- FL Studio: 電子音楽制作に特化したDAWソフトです。直感的な操作性と豊富なプラグインが魅力で、EDMやヒップホップの制作に人気があります。

これらのDAWソフトは、それぞれに特徴があり、選び方によって音楽制作の方向性が変わってくることもあります。

個人的におすすめなのは、人気であるCubase、インターフェースや操作が使いやすいStudio Oneです。MacユーザーはLogicを視野に入れても良いと思います。自分の制作スタイルや目的に合わせて選んでみてください。

AIが搭載されている音楽生成ソフト

近年、AIを活用した音楽生成ソフトも登場し、DTM初心者にとって新たな選択肢となっています。

- Suno: AIを使って歌詞から音楽を生成するソフトです。簡単な操作で、プロフェッショナルな音楽を作ることができます。

- Amper Music: AIを使って、ユーザーの好みに合わせた音楽を自動生成するソフトです。映像制作のBGMなどに活用されています。

これらのAI音楽生成ソフトは、まだDTMの技術が未熟な初心者でも、ある程度の完成度の高い楽曲を作ることができるという点で注目されています。AIをうまく使いつつ、自分の創造性を拡大させていきましょう。

私自身もAIを試して作曲してみましたが、驚くほど高品質な音楽が生成されました。ただ、細かい調整や自分の感性を反映させるには、やはり従来のDTM技術も必要だと感じました。AIツールは、アイデア出しや下地作りには非常に有効ですが、最終的な仕上げは人間の感性が必要不可欠だと思います。

DAWソフトの選び方:初心者でも扱いやすいソフト

DAWソフトの選び方は、DTMを始める上で非常に重要な決断の1つです。適切なDAWソフトを選ぶことで、音楽制作の効率が大幅に向上し、創造性を最大限に発揮することができます。

ここでは、DAWソフトの選び方について詳しく解説していきます。

作りたい音楽ジャンルに適したものを選ぶ

DAWソフトは、それぞれに得意とする音楽ジャンルがあります。例えば、FL Studioは電子音楽やヒップホップの制作に適しています。その直感的なインターフェースとループベースの作曲スタイルは、これらのジャンルの制作に非常に適しています。一方、Pro Toolsはロックやジャズなどのバンド音楽の録音やミキシングに強みを持っています。

最初は扱いやすく汎用性が高く、人気のDAWソフトを選ぶのが良いでしょう。例えば、Studio OneやCubase、Logic Pro(Mac専用)は、幅広いジャンルの音楽制作に対応できる上、初心者にも使いやすいインターフェースを持っています。私が最初に使ったCubaseは、ポップスからロック、電子音楽まで、様々なジャンルの曲を作ることができました。

ただし、特定のジャンルに特化したいのであれば、そのジャンルに強いDAWソフトを選ぶのも一つの方法です。例えば、EDMを専門的に作りたいのであれば、FL StudioやAbleton Liveが適しているでしょう。

また、人気のDAWソフトを選ぶメリットの一つは、豊富な学習リソースが手に入ることです。例えば、YouTubeで「Logic Pro 使い方」や「Studio one チュートリアル」と検索すれば、すぐに数多くの解説動画が見つかります。初心者向けの基本操作から、プロも使うような高度なテクニックまで、無料で学べる教材が満載なんです。

これは想像以上に重要なポイントです。音楽制作の途中で「あれ?この機能どうやって使うんだろう?」と壁にぶつかることは誰にでもあります。そんなとき、すぐに解決方法を見つけられないと、せっかくのアイデアも形にできず、モチベーションが下がってしまいがち。しかし、メジャーなDAWソフトなら、そういった「やりたいこと」への答えがすぐに見つかるので、創作の流れを止めることなく前に進めます。

無料版や体験版から始めるのもおすすめ

多くのDAWソフトは高価なので、いきなり購入するのはリスクが高いかもしれません。そこでおすすめなのが、無料版や体験版から始めることです。

例えば、Cubaseには「Cubase LE」というライト版があります。機能は制限されていますが、基本的な操作を学ぶには十分です。また、Studio OneにはStudio One Primeという無料版があり、これも初心者の学習には十分な機能を持っています。

また、Ableton Live 11 LiteやMACユーザーの方はGarageBand などもおすすめです。

有料版のDAWソフトでも、多くの場合30日間の無料体験版を提供しています。この期間中に実際に使ってみて、自分に合っているかどうかを確認することができます。

DAWソフトを選ぶ際は、以下の点も考慮するとよいでしょう:

- インターフェースの使いやすさ: 直感的に操作できるか、ワークフローに馴染みやすいかを確認しましょう。

- 付属の音源やエフェクト: 多くのDAWソフトには、様々な音源やエフェクトプラグインが付属しています。これらの質と量も選択の基準になります。

- アップデートの頻度: 定期的にアップデートされているDAWソフトを選ぶことで、常に最新の機能を使うことができます。

- コミュニティの存在: 大きなユーザーコミュニティがあるDAWソフトを選ぶと、疑問点があった時に解決しやすくなります。

- 将来性: 自分のスキルが向上しても長く使えるDAWソフトを選ぶことが重要です。

最後に、DAWソフトの選択に迷った場合は、音楽仲間や講師の意見を聞くのも良い方法です。仲間からの経験から、自分に合ったDAWソフトを見つけるヒントが得られるかもしれません。

音楽制作において、今後揃えていくべき機材

DTMを始める上で必須ではありませんが、これらの機材があると制作の幅が広がり、より高品質な音楽を作ることができるアイテムがあります。これらは、予算や制作環境に余裕ができたら、順次揃えていくとよいでしょう。

オーディオインターフェース

オーディオインターフェースは、パソコンと外部の音声機器を接続するための装置です。高品質な音声入出力が可能になり、レイテンシー(音の遅延)を低減することができます。

筆者が最初にオーディオインターフェースを購入したのは、ギターの生音を録音したいと思ったときでした。Audient iD4を選びましたが、この機器のおかげで、クリアな音質でギターを録音することができ、DTMの幅が一気に広がりました。

オーディオインターフェースを選ぶ際は、以下の点に注目するとよいでしょう:

- 入出力の数:必要な入出力の数を考慮して選びます。

- サンプリングレートとビット深度:高いほど音質が良くなりますが、その分データ量も増えます。

- ドライバーの安定性:OSとの相性や安定性も重要な選択基準です。

初心者におすすめなオーディオインターフェース

1万円台:PRESONUS ( プレソナス ) / AudioBox GO

2万円台:Audient iD4 mk2

3万円台:MOTU M2

このあたりを買っておけば間違いないので、検討してみてください。

MIDIキーボード

MIDIキーボードは、DAWソフトに音符データを入力するための装置です。実際のピアノのように鍵盤を弾いて音楽を作ることができ、より直感的な作曲が可能になります。

私もMIDIを使うことで、作曲のスピードが格段に上がりました。特に、コード進行やメロディーラインの作成が非常にスムーズになりました。

MIDIキーボードを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです:

- 鍵盤数:25鍵、49鍵、61鍵、88鍵など、用途に合わせて選びます。

- 鍵盤の重さ:シンセサイザー系の軽いタッチのものから、ピアノタッチのものまであります。

- その他の機能:ピッチベンドやモジュレーションホイール、パッドなどの追加機能の有無。

初心者におすすめなMIDIキーボード

microKEY2-25 MIDIキーボード USB 25鍵

Launchkey Mini MK3 MIDIキーボード/コントローラー

microKEY2-49 AIR MIDIキーボード ワイヤレス 49鍵

モニタースピーカー、ヘッドフォン

高品質なモニタースピーカーやヘッドフォンは、正確な音の再現を可能にし、より精密なミキシングやマスタリングを行うことができます。

一般的なPCスピーカーで作業をするよりも、プロ向けのモニタースピーカーに切り替えることで、音の細部まで聴き取れるようになり、ミキシングの質が大幅に向上します。

ヘッドフォンの場合は、密閉型か開放型かも選択ポイントになります。私は作業用にMDR-CD900STを使用していますが、長時間の作業でも疲れにくく、音の細部まで聴き取れるので重宝しています。

初心者におすすめなモニターヘッドフォン

スタジオ定番ヘッドホン:MDR-CD900ST 密閉型スタジオモニターヘッドホン

低価格帯:K240 Studio セミオープン型ヘッドホン 3年保証モデル K240 ST

開放型:K712PRO 開放型モニターヘッドホン 3年保証モデル

マイク

ボーカルや楽器を録音する場合に必要です。用途に応じて選ぶ必要がありますが、ボーカルの場合は特にコンデンサーマイクをおすすめします。

コンデンサーマイクは、高感度で広い周波数特性を持っており、非常に細かい音までクリアに拾うことができます。そのため、ボーカルやアコースティック楽器などの録音に適しています。ライブ用のダイナミックマイクと比べて、繊細な音をキャプチャできるのが特徴です。

コンデンサーマイクは一般的に「ファンタム電源」と呼ばれる48Vの電力が必要です。これを供給するためには、オーディオインターフェースが必要になります。

マイクを選ぶ際のポイントは以下です

- マイクの種類:ダイナミックマイクは耐久性が高く、コンデンサーマイクは繊細な音を拾えます。

- 指向性:単一指向性や全指向性など、用途に合わせて選びます。

- 周波数特性:録音したい音源に適した特性を持つものを選びます。

初心者におすすめなマイク

定番ダイナミックマイク:SM58

ゼンハイザー定番マイク:E945 ボーカル用 超単一指向性

コンデンサーマイク:AT2020

中価格帯:LCT 440 PURE

これらのアイテムは、必ずしも最初からすべて揃える必要はありません。むしろ、DTMの技術が向上し、より高度な制作を行いたいと感じたときに、順次導入していくのがおすすめです。

筆者自身も最初は必要最小限の機材からスタートし、徐々に機材を増やしていきました。この過程で、各機材の重要性や自分の制作スタイルに合った選び方を学ぶことができました。

DTMの始め方ステップ

DTMを始めるのは、最初は少し難しく感じるかもしれません。しかし、適切なステップを踏んでいけば、徐々に上達していくことができます。ここでは、DTMを始めるための具体的なステップを解説していきます。

DAWソフトの基本操作を学ぶ

DAWソフトの操作方法を理解することは、DTMを始める上で最も重要なステップです。以下に、DAWソフトの一般的な操作を学ぶためのステップを示します。

- インターフェースの理解: まずはDAWソフトの画面構成を理解しましょう。トラック表示、ミキサー、ツールバーなどの位置を確認します。

- 新規プロジェクトの作成: 新しいプロジェクトを作成し、サンプリングレートやビット深度などの基本設定を行います。

- トラックの追加: MIDIトラックやオーディオトラックを追加する方法を学びます。

- 音源の選択: 内蔵音源やVSTプラグインを選択し、トラックに割り当てる方法を理解します。

- MIDIデータの入力: ピアノロールを使ってMIDIデータを入力する方法を学びます。

- オーディオの録音: マイクやギターなどを接続し、実際の音を録音する方法を習得します。

- 編集作業: 録音したデータの編集方法(カット、コピー、ペースト、音量調整など)を学びます。

- エフェクトの使用: リバーブやコンプレッサーなどのエフェクトを適用する方法を理解します。

- ミキシング: 各トラックの音量バランスや定位を調整する方法を学びます。

- 書き出し: 完成した楽曲をWAVやMP3形式で書き出す方法を習得します。

あくまで、標準的なDAWソフトの一例にはなりますが、DTMを初めて触る方は、これらの操作を一度に習得しようとして混乱することがあります。まずは、どこにどのようなメニューやアクションがあるかをYoutubeやマニュアルを通して学んでみてください。

簡単な曲を1曲作ってみる

基本操作を一通り学んだら、実際に簡単な曲を1曲作ってみましょう。最初から複雑な曲を目指す必要はありません。4小節のループから始めて、徐々に発展させていくのがおすすめです。

まず最初に作る曲は、ドラム、ベース、シンセサイザーの3トラックだけの簡単なものでOKです。この経験を通じて、音楽制作の基本的なワークフローを理解することができます。まずは完璧主義にならず、曲を完成させてみることを目標にしてみましょう。

簡単な作曲ステップ

- 基本構造の決定

- テンポとキーを設定する

- メロディーとハーモニーの作成

- メインメロディーを作る

- コード進行を決める

- リズムセクションの構築

- ドラムパターンを作る

- ベースラインを加える

- アレンジ

- サポートメロディーや和音を追加する

- 楽器の選択と配置

- ミックス

- 各トラックのバランス調整

- エフェクト処理

- マスタリング

- 全体的な音質の調整

- 最終的な音圧の設定

これらのステップを踏んで、1曲を完成させることで、DAWソフトの操作だけでなく、音楽制作の全体的なプロセスを理解することができます。

DTMスクールに通って基礎を固める

独学でDTMを学ぶことも可能ですが、DTMスクールに通うことで、より効率的に基礎を固めることができます。スクールでは、経験豊富な講師から直接指導を受けられるため、疑問点をすぐに解決できます。また、他の受講生との交流を通じて、モチベーションを維持しやすくなります。

DTMスクールを選ぶ際は、以下の点を考慮してみましょう

- カリキュラムの内容:自分の目標や現在のレベルに合っているか

- 講師の経歴:実際の音楽制作現場での経験があるか

- 受講形態:通学制かオンライン制か、自分のライフスタイルに合っているか

- 費用:予算に見合っているか

お金はかかってきますが、DTMスクールは効率的に学べる環境が整っているため、最初はスクールから学んで少しずつ自分で作ることを目標としてみてください。

当教室でも最初の3か月を短期集中に学び、今ではご自身で楽曲制作されている生徒さんがいらっしゃいます。対面でもリモートでも対応していますので、興味がありましたら無料体験レッスンにお越しください!

DTM初心者向けの上達方法

DTMの技術を向上させるには、継続的な学習と実践が欠かせません。ここでは、初心者がDTMの技術を上達させるための効果的な方法を紹介します。

DTM関連の記事やYouTube動画を見る

インターネット上には、DTMに関する豊富な情報が溢れています。記事やYouTube動画を活用することで、新しい技術や知識を効率的に学ぶことができます。

DAWソフトの使い方から、ミックス、マスタリングのテクニックまで、基本的な情報はYoutubeなどで学んでみるのも1つの手です。

記事やブログも有用な情報源です。「DTMステーション」や「Sound On Sound」などのウェブサイトでは、最新のDTM機材のレビューや、制作テクニックに関する詳細な記事を読むことができます。

これらの情報源を活用する際のコツは、定期的に少しずつ学ぶことです。これらも音楽仲間やコミュニティに入ることで継続がしやすくなると思います。

好きな楽曲のコピーから始める

好きな楽曲をコピーすることは、DTMの技術を向上させる非常に効果的な方法です。プロの制作者がどのようにして音を作り、アレンジしているかを学ぶことができます。

何度も試行錯誤を重ねるうちに、少しずつ近づけるようになります。この過程で、音作りやアレンジの技術が飛躍的に向上することもできると思います。

耳コピは下記のメリットがあります。

- コストパフォーマンスが高い:楽譜を購入する必要がないため、コピーしたい曲を入手する費用だけで済みます。

- 楽譜の知識が不要:耳で聴いて再現する手法なので、楽譜を読む能力がなくてもすぐに始められます。

- 実践的な音作りを学べる:プロの楽曲のサウンドを再現する過程で、実用的な音作りのテクニックを身につけられます。

- 音楽的な耳が育つ:曲中の複数の楽器の音を聴き分け、再現することで、音を聴き分ける能力が大幅に向上します。

最初は、自分が持っているDAWソフト、音源、エフェクター、機材など、現在の環境と技術の範囲内で取り組むことが重要です。新しい機材を買い足すことに時間を費やすよりも、今ある道具で最大限の工夫をすることが大切です。

このプロセスを何度も繰り返すことで、様々なジャンルの音楽制作技術を学ぶことができます。

Q&A|DTM 始め方に関するよくある質問

みなさん、DTMを始めようと思った時に、たくさんの疑問が浮かんできますよね。「お金がかかりすぎるんじゃないか」「楽器もできないのに無理なんじゃないか」など、始める前から不安でいっぱいになってしまう方も多いと思います。

ですが実際に始めてみると「意外と何とかなる」という発見の連続だったんです。必ず少しずつ形になってくるので、まずは始めてみましょう!

では、よくある疑問について、具体的に見ていきましょう。

初期費用はどのくらいかかる?

これは本当によく聞かれる質問です。結論から言うと、PCを持っている前提なら、最低限必要な機材とソフトで3-5万円程度からスタートできます。

ただし、これは「音楽を作れる環境」を整えるための最低限の金額です。例えば、エントリーレベルのMIDIキーボード(1万円程度)、オーディオインターフェース(1.5万円程度)、DAWソフト(2万円程度)という構成ですね。

ここで重要なのは、いきなり高額な機材を揃える必要はないということです。というのも、DTMの面白いところは、徐々にグレードアップしていける点にあります。最初は基本的な機材で始めて、自分の制作スタイルが固まってきてから必要な機材を追加していく。そんな段階的な投資が可能なんです。

筆者の場合は、最初はMIDIキーボードとDAWソフトだけで始めました。オーディオインターフェースは、実際に音を録音したいと思うようになってから購入しました。結果的に、必要なものが明確になってから買えたので、無駄な出費を抑えることができましたね。

無料ソフトだけで楽曲制作は可能?

これも気になる質問ですよね。端的に答えると、可能です。最近は無料のDAWソフトの性能も上がってきていて、十分に音楽制作を楽しむことができます。

ただし、注意点もあります。無料ソフトでは、使える音色(プリセット)の数が限られていたり、細かな音の調整機能が制限されていたりします。プロ品質の楽曲を目指すなら、いずれは有料ソフトへの移行を考える必要があるでしょう。

でも、これは決してデメリットではありません。むしろ、無料ソフトで始めることには大きなメリットがあります。それは、「自分に合っているかどうかを、リスクなく試せる」という点です。無料ソフトで基本的な操作を覚えて、DTMが自分に合っているか確認してから投資を考えれば、より賢明な選択ができます。

楽器経験がなくてもDTMはできる?

結論から言うと、できます!

昔はピアノや楽器の経験が必須だと思われていた音楽制作ですが、DTMの登場で状況は大きく変わりました。

なぜなら、DTMには「打ち込み」という方法があるからです。これは、パソコンの画面上で音符を配置していく方法で、まるでパズルを組み立てるような感覚で音楽を作ることができます。実際の楽器演奏のスキルは必要ありません。

また、最近のDAWソフトには、音程を自動で補正する機能や、リズムを整える機能なども搭載されています。つまり、完璧な演奏スキルがなくても、想像している音楽を形にすることが可能なんです。

譜面が読めなくても楽曲制作はできる?

これも断言できます。できます!

ただし、ここで重要なのは「理論を知っているとより良い曲が作れる」という点です。

最近のDAWソフトには、コード進行を提案してくれる機能や、スケール(音階)に合わない音を自動的に補正する機能などが搭載されています。つまり、理論を知らなくても、それなりに「音楽として成立する」曲を作ることは可能なんです。

ただし、音楽理論を理解していると、より自由に、より自分らしい表現ができるようになります。例えば、「なぜこの曲は悲しい感じがするのか」「どうすればカッコよさが出るのか」といった要素を、意図的にコントロールできるようになるんですね。

私のおすすめは、まずは作ってみることから始めて、徐々に理論も学んでいくアプローチです。実際に曲を作る中で「もっとこうしたい」という欲求が生まれたとき、その解決方法として理論を学ぶと、より実践的に身についていきますよ。

音楽理論を知っていないと音楽制作できないとは決して思わずに、まずは手を動かして制作してみましょう。

他にも疑問があれば、ぜひ無料体験にお越しください!

- どんなPCを選べばいいかわからない

- おすすめDAWソフトと使い方を教えてほしい

- コード進行を組み立てるのが難しい

- メロディに悩む

- 作曲支援のおすすめプラグイン

- ストリングスで音源のクオリティを上げたい

- ミックス・マスタリングを本格的に

- ボーカルのピッチ調整に困っている

などなど、どのような疑問でもいいのでお聞かせください!

「まずは様子を見てみたい」という方も大歓迎です。実際に機材に触れながら、あなたはの不安を「できそう!」という確信に変えていきましょう。触ったことない方から、ある程度曲を作っている方まで様々な生徒さんが在籍しています。

「こんな曲を作ってみたい」というぼんやりしたイメージから、具体的な制作プランを一緒に考えていきましょう!

まとめ:初心者はまず1曲作ってみることを目標に!

DTMを始めたばかりの方々にとって、最も重要なのは「とにかく1曲作ってみること」です。理論や技術にこだわりすぎず、まずは自分の手で1曲完成させることを目指しましょう。

なぜ1曲作ることが大切なのか

- 実践的な学び: 実際に曲を作ることで、DAWソフトの操作方法から音作り、編曲まで幅広く学べます。

- 達成感: 1曲完成させることで大きな達成感が得られ、さらなる制作へのモチベーションになります。

- 課題の発見: 曲を作る過程で自分の弱点や改善点が明確になり、次の学習目標が見えてきます。

最初の1曲目は、完璧主義にならず、遊び感覚で作ってみてください。1曲目が完成すると、達成感が得られ次の曲に必ず繋がります。次は、ミックスやマスタリングに挑戦したり、新しい音作りの技術を学んだり、様々な方向に挑戦の幅を広げることができます。

重要なのは、常に楽しみながら制作することです。筆者も曲作りで没頭している時間が大好きです。

DTMの世界は広大で、学ぶべきことは山ほどありますが、一歩一歩着実に前進することで、必ず上達への道が開けていけると思います!

一緒に頑張っていきましょう。